Wort-Diebe. Die feinziselierte Poesie von Ingo Cesaro

Amadé Esperer

copyright Ariel-Art 25.01.2022

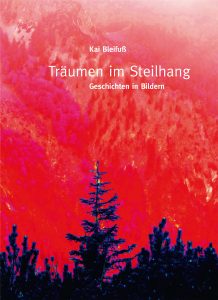

Vor kurzem erschien bei éditions trèves der künstlerisch prachtvoll gestaltete Lyrikband „Wort-Diebe“. Der bemerkenswerte Band enthält neue Gedichte des Schriftstellers, Herausgebers und Handpressdruckers Ingo Cesaro und wurde mit Witz und Hintersinn von Dagmar Engels und Alexander Harry Morrison bebildert. Das Buch ist nicht nur sehr bibliophil aufgemacht, sondern vor allem auch lyrisch interessant. Mit den fein ziselierten Gedichten, die um das Thema Sprache und Dichtung kreisen, ist es eine Art poetologischer Selbstauskunft, die uns Cesaro, der ja vor allem durch seine pointierte, politische und Haiku-Lyrik bekannt ist, hier gibt. Wenngleich natürlich viele der in „Wortdiebe“ präsentierten Gedichte durchaus politisch motiviert erscheinen, so sind es doch vor allem Reflexionen über das poetische Schaffen selbst, mit denen uns der Dichter überrascht. Er gewährt uns gleichsam einen intimen Einblick in seine Gedichtwerkstatt und meditiert vor unseren Augen und Ohren in freien, aber rhythmisch raffinierten, Versen über Poesie, über ihre Wirkung, ihre Wahrheit und ihre Gefährdung. Dabei führen diese Gedichte ganz anschaulich an sich selbst vor, wie poetische Schönheit entsteht. Wer die Gedichte gelesen hat, wird beglückt sein. Denn Cesaro gelingt es mit seiner klaren Sprache, die Gedichte für alle zugänglich zu machen, ihnen einen unmittelbaren zugänglichen Sinn mitzugeben. Es sind keine schwer verständlichen, mit einer hermetisch dichten Hecke umgebenen Textgebilde, sondern leserfreundliche Gedichte, die bei den Lesenden positive Hormone, Schönheits-Hormone freisetzen.

Auf einer zweiten Ebene haben die Gedichte jedoch noch eine Tiefendimension, die, so möchte ich es sagen, das poetologische Glaubensbekenntnis Cesaros zum Ausdruck bringen. So meditiert er zum Beispiel in dem Gedicht „Auf der Schreibmaschine gehämmert“ über das Material, aus dem Gedichte hergestellt werden, und dringt dabei bis auf die Ebene der Worte und Silben vor; ja er sieht die Worte und Silben sogar in bloße Buchstaben, ins Nichts zerfallen:

Worte auf weißes Papier

mit der Schreibmaschine gehämmert

lösen sich plötzlich Buchstaben

springen hoch

rennen nach allen Seiten

tanzen wild herum

ein Chaos

stürzen ins Nichts

…

Warum also schreiben, wenn sich doch alles in nichts auflöst? Die Motivation, die jeden ernsthaften Dichter beschäftigt, quält auch Cesaro: Warum überhaupt Gedichte schreiben? Warum heute noch Gedichte schreiben? Ist das nicht ein sinnloses Unterfangen? Diese Frage stellt er in vorliegendem Gedichtband ganz zentral. Eine überraschende Antwort gibt er dann gleich in einem der ersten Gedichte: „Um Worte zu befreien“:

Ich bin mir sicher

in den Steinen

auch in Flusssteinen

unter Wasser

Verstecken sich Worte

Worte auch

aus unserem Schweigen

wären verloren gegangen

hätten Flusssteine

kein Asyl geboten

Gedichte schreibt Cesaro also, um Worte zu befreien. Worte, die nicht mehr so einfach zugänglich sind, denn sie liegen unter Flusssteinen. Finden sich nun ganz unten, am Grund des Flusses, des Mainstreams, der Meinungen, mit denen wir tagtäglich auf allen Kanälen überschwemmt werden. Aber diese „abgetauchten“ Worte sind noch da, sie haben sich versteckt, in Sicherheit gebracht, wurden noch nicht gestohlen von jenen, die uns Tag und Nacht mit ihren Schlagzeilen und ihrem schlechten Deutsch überfluten.

Nein, nein, nicht diese Worte der Werbeslogans, nicht diese Warenworte, nicht die leeren Worte, die Worthülsen der Politik, sind da unter den Steinen zu finden. Die holen Worte werden rasch fortgeschwemmt. Nur die gewichtigen, die schwereren, bedeutungsvolleren, bilden den durch den Dichter zu hebenden Schatz. Worte, die unter der glitzernden Oberfläche alltäglicher Desinformationsflut verborgen liegen, die unter den Flusssteinen Asyl gefunden haben. Solche Worte will der Dichter befreien und uns zurückgeben.

Darum schreibt der Dichter Gedichte. Auch heute, gerade heute! Denn zu allen Zeiten mussten und müssen Worte befreit werden, die man verjagt, vertrieben und verboten hatte. Die aber glücklicherweise in ihren Verstecken, unter schützenden Steinen, überleben konnten. In diesem Sinn ist jeder Dichter auch heute noch ein Orpheus, wenn es ihm gelingt, die Worte unter den Steinen zum Singen zu bringen.

Dass der Dichter dabei auch Angst hat, Worte zu befreien, die ihm entgleiten könnten,falsch verstanden werden könnten, bevor er sie in einen treffenden Kontext hat stellen können, geht aus einem der nächsten Gedichte hervor:

Schreiben aus Angst

Purer Angst

Dass Worte fliehen

So lange sich noch

Unter meiner Zunge versteckt

[…]

Was hätte alles passieren können

Auf der Flucht der Worte

besonders angreifbar

deshalb auch meine pure Angst

dass Worte fliehen

zwischen Zunge und Papier

und sich unfreiwillig preisgeben

Dabei gibt sich der Dichter beim Suchen der richtigen Wörter redlich Mühe, bevor er sie als brauchbar für das, was er sagen will, erachtet und ins Gedicht fließen lässt. Manchmal ist er jedoch so in Schwung, so von einer Inspiration überrascht, dass er, was er ausdrücken will, nicht gut genug in Worte fassen kann. Und so sucht er nach dem richtigen Wort, verwirft Wort um Wort, Formulierung um Formulierung, sein Papierkorb füllt sich, denn nichts drückt den „Geschmack aus, den er auf seiner Zunge schmeckt:

mein Papierkorb quillt über

zwei drei Zeilen geschrieben

bin unzufrieden

und schon

der Bogen zerknüllt

später suche ich ein Wort

ein einzelnes Wort

…]

obwohl ich seinen Geschmack

deutlich auf der Zunge

Nicht nur der Dichter, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, dass man manchmal das, was man als sinnliche Vorstellung, als Geschmack, als Geruch, als Berührung im Kopf hat, dem anderen nicht so sagen kann, wie man es gerade empfindet. Selbst Liebespaare haben da ihre Probleme, wenn sie nicht in kitschige Klischees verfallen wollen.

Letztlich stoßen wir hier auf die Frage, die vor allem die zeitgenössischen Dichter beschäftigt: Welche Darstellungsarten sind überhaupt geeignet für die Darstellung der Welt und unseres Lebens? Es geht also um die Frage „Mimesis oder Fiktion?“ Soll der Dichter die Wirklichkeit genauso abbilden wie sie ist oder soll er lieber erfinden? Geht eine genaue Weltdarstellung überhaupt? Oder ist nicht jeder Versuch, die Wirklichkeit getreu eins zu eins im Gedicht abzubilden, eine von Vorneherein unerreichbare Wunschvorstellung? In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage: Hat die Poesie nicht eine andere Aufgabe als die Naturwissenschaft? Letztere ist ja bestrebt, die Welt sowohl mikroskopisch als auch astronomisch immer genauer zu erfassen und in „Worten“ (Zeichen) der Mathematik zu beschreiben. Will das der Dichter auch?

Nein. Der Dichter geht anders ans Werk. Selbst wenn er gleichzeitig Naturwissenschaftler wäre – viele Lyriker, wie Schiller, Benn oder William C. Williams, waren ja Ärzte und Dichter – würde er doch beim Dichten ganz andere Prinzipien anwenden, als bei der Forschung. Poesie ist nun mal keine Physik, sondern Dichtung, selbst wenn vieles in der heutigen Physik für den Außenstehenden so fantastisch und fiktional erscheinen mag wie zum Beispiel die String-Theorie.

Der Dichter hat, von vorneherein keine getreue Natur- oder Weltabbildung im Auge. Vielmehr interessiert ihn das Poetische an den Erscheinungen. Und dem ist in der heutigen, hochkomplexen Welt durch Mimesis, durch einfache Nachahmung, einfach nicht mehr beizukommen. Das haben zuerst die impressionistischen Maler erkannt. Der Impressionismus hat denn auch die Lyrik des großen Rilke stark beeinflusst. Seither wurde in der Lyrik die Frage „Mimesis oder Fiktion?“ eindeutig für die Fiktion, die poetische Fantasie entschieden. Diese Antwort geben auch Cesaros Gedichte. Dennoch plädiert auch Cesaro, wie jeder wirkliche Dichter dafür, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Aber das genügt nicht, sagt uns Cesaro. Der Lyriker muss mit Lust seiner poetischen Fantasie nachgehen können. Er muss sorgenfrei Sonne und Helligkeit in seine Verse bringen dürfen, selbst wenn er dabei die Augen, zumindest vorübergehen vor den dunklen Zeiten verschließt bzw. mit einer Sonnenbrille schützt:

[…]

beginne ich ein neues Gedicht

über die Lust der Sonnenstrahlen

vergesse die dunklen Zeiten

setze eine Sonnenbrille auf

[…]

Das ist ja eines der Geheimnisse der Poesie, dass sie uns, zumindest für den Augenblick eines Gedichts, vergessen lässt, dass es so viel Dunkles, so viel Gemeines, Schlechtes und Widerwärtiges auf der Welt gibt. Gedichte dürfen über Gärten und über Bäume reden, selbst wenn die Zeiten schwierig sind. Hier hat Brecht absolut unrecht. Gedichte müssen über alles und immer reden dürfen. Denn Gedichte sind, wie Hilde Domin das sehr schön gesagt hat, der Ort der Freiheit. Gedichte sind in der Tat zu allen Zeiten und bei allen Völkern wichtige Orte von Freiheit gewesen. Benn hat im Dritten Reich Gedichte geschrieben, obwohl er als Dichter verboten war, Mandelstam hat im Archipel Gulag sogar die meisten und besten seiner Gedichte geschrieben. Dadurch hat er seine innere Freiheit und Würde behalten. Und unzählige unterdrückte und geknechteten Menschen haben zu allen Zeiten Gedichte gelesen, auswendig gelernt und in ihnen Trost und Stärke gefunden gegen die Anbrandungen und Zumutungen schwarzer Zeiten.

Dichtung ist ein Lebenselixier, und Gedichte werden immer und überall trotz all dem Unerträglichen in der Welt, ja gegen all das Unerträgliche geschrieben. Selbst heute, selbst in Deutschland, trotz der vergangenen finsteren Zeiten. Das hat Günter Grass, der nicht nur ein begnadeter Romancier, sondern, was weniger bekannt ist, auch ein origineller Lyriker war, sehr treffend in seiner Replik auf Adornos Diktum, dass nach Auschwitz Gedichte schreiben barbarisch sei, zum Ausdruck gebracht. Solange die Menschen atmen und Augen haben, solange wird es Gedichte geben, wird Dichtung weiterleben. Das sagt uns Shakespeare in seinem wunderbaren achtzehnten Sonett. Denn, auch Gedichte gehören zur conditio humana, und die Sprache ist das, was den Menschen ausmacht, und Dichtung ist die höchste Form von Sprache.

Natürlich macht sich Cesaro auch Gedanken über die Wirkung von Gedichten. So stellt er sich gleichsam als Beobachter seiner eigenen Gedichte in deren Schatten und verblasst neben seinen Worten, denn, sobald sie geschrieben sind, gehören sie ihm ja nicht mehr, sondern seinen Lesern. Bei ihnen entfalten sie ihre Wirkung, und sind sie gelungen, ihren Glanz:

Meine Worte

Die Worte neben mir

Dass ich blass erscheine

Sie glänzen

Bei schwächstem Mondlicht

Ich bleibe ein graues Etwas

…

Ich trete zur Seite

Auch wenn er ängstlich ist, wie seine Gedichte beim Publikum ankommen, ist der Dichter doch stolz auf seine Worte, denn er ist sich ihrer guten Wirkung sicher. Schließlich hat er seine Worte wohl gewählt und an seinen Versen so lange gefeilt, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen würden:

und wenn ich ehrlich bin

bin ich klammheimlich

ziemlich stolz

auf die Worte

auf meine Worte neben mir

In der Tat, Ingo Cesaro kann stolz auf seine Gedichte sein. Gelingt es ihm, dem Meister der Haiku-Form, doch auch in den Gedichten von “Wort-Diebe“, die Dinge so aufleuchten zu lassen, dass sie dem Leser zu kleinen Offenbarungen werden. Durch den raffinierten Trick, Gedichte schreibend über den Baustoff der Gedichte selbst, also das Wort, so zu fantasieren, dass ebendieses Wort zur vieldeutigen Leerstelle, zur ausdeutungsfähigen Chiffre wird, erreicht Cesaro ein Höchstmaß an Ambivalenz. Diese bereitet dem Leser schon deswegen Freude, als er gefordert wird, die Wort-Leerstellen mit seiner eigenen Fantasie auszufüllen. Auch in dieser Hinsicht sind Cesaros Gedichte ein wichtiger Beitrag zur Gegenwart, schlagen sie doch eine Bresche in den Zeitgeist, dem alles Mehrdeutige verdächtig ist. Cesaros Gedichte sind gerade durch ihre Vieldeutigkeit ein gelungener Beitrag, das subversive, demokratische Denken zu stärken. Viel- und Mehrdeutigkeit eröffnen Denkmöglichkeiten, denen im öffentlichen Diskurs heute immer weniger Raum zugestanden wird. Und vergessen wir nicht, Mehrdeutigkeit macht unser eigenes Denken lebendiger. Die „Wort-Diebe“ von Ingo Cesaro lassen die Leser mit neuen Gedanken und einem guten Gefühl zurück. Denn in den Gedichten offenbart sich vor allem auch die Schönheit der blauen Blume Poesie.

Ingo Cesaro Wort-Diebe, édition trèves, Trier 2022

Wort-Diebe. Die feinziselierte Poesie von Ingo Cesaro.

Amadé Esperer

Vor kurzem erschien bei éditions trèves der künstlerisch prachtvoll gestaltete Lyrikband „Wort-Diebe“. Der bemerkenswerte Band enthält neue Gedichte des Schriftstellers, Herausgebers und Handpressdruckers Ingo Cesaro und wurde mit Witz und Hintersinn von Dagmar Engels und Alexander Harry Morrison bebildert. Das Buch ist nicht nur sehr bibliophil aufgemacht, sondern vor allem auch lyrisch interessant. Mit den fein ziselierten Gedichten, die um das Thema Sprache und Dichtung kreisen, ist es eine Art poetologischer Selbstauskunft, die uns Cesaro, der ja vor allem durch seine pointierte, politische und Haiku-Lyrik bekannt ist, hier gibt. Wenngleich natürlich viele der in „Wortdiebe“ präsentierten Gedichte durchaus politisch motiviert erscheinen, so sind es doch vor allem Reflexionen über das poetische Schaffen selbst, mit denen uns der Dichter überrascht. Er gewährt uns gleichsam einen intimen Einblick in seine Gedichtwerkstatt und meditiert vor unseren Augen und Ohren in freien, aber rhythmisch raffinierten, Versen über Poesie, über ihre Wirkung, ihre Wahrheit und ihre Gefährdung. Dabei führen diese Gedichte ganz anschaulich an sich selbst vor, wie poetische Schönheit entsteht. Wer die Gedichte gelesen hat, wird beglückt sein. Denn Cesaro gelingt es mit seiner klaren Sprache, die Gedichte für alle zugänglich zu machen, ihnen einen unmittelbaren zugänglichen Sinn mitzugeben. Es sind keine schwer verständlichen, mit einer hermetisch dichten Hecke umgebenen Textgebilde, sondern leserfreundliche Gedichte, die bei den Lesenden positive Hormone, Schönheits-Hormone freisetzen.

Auf einer zweiten Ebene haben die Gedichte jedoch noch eine Tiefendimension, die, so möchte ich es sagen, das poetologische Glaubensbekenntnis Cesaros zum Ausdruck bringen. So meditiert er zum Beispiel in dem Gedicht „Auf der Schreibmaschine gehämmert“ über das Material, aus dem Gedichte hergestellt werden, und dringt dabei bis auf die Ebene der Worte und Silben vor; ja er sieht die Worte und Silben sogar in bloße Buchstaben, ins Nichts zerfallen:

Worte auf weißes Papier

mit der Schreibmaschine gehämmert

lösen sich plötzlich Buchstaben

springen hoch

rennen nach allen Seiten

tanzen wild herum

ein Chaos

stürzen ins Nichts

…

Warum also schreiben, wenn sich doch alles in nichts auflöst? Die Motivation, die jeden ernsthaften Dichter beschäftigt, quält auch Cesaro: Warum überhaupt Gedichte schreiben? Warum heute noch Gedichte schreiben? Ist das nicht ein sinnloses Unterfangen? Diese Frage stellt er in vorliegendem Gedichtband ganz zentral. Eine überraschende Antwort gibt er dann gleich in einem der ersten Gedichte: „Um Worte zu befreien“:

Ich bin mir sicher

in den Steinen

auch in Flusssteinen

unter Wasser

Verstecken sich Worte

Worte auch

aus unserem Schweigen

wären verloren gegangen

hätten Flusssteine

kein Asyl geboten

Gedichte schreibt Cesaro also, um Worte zu befreien. Worte, die nicht mehr so einfach zugänglich sind, denn sie liegen unter Flusssteinen. Finden sich nun ganz unten, am Grund des Flusses, des Mainstreams, der Meinungen, mit denen wir tagtäglich auf allen Kanälen überschwemmt werden. Aber diese „abgetauchten“ Worte sind noch da, sie haben sich versteckt, in Sicherheit gebracht, wurden noch nicht gestohlen von jenen, die uns Tag und Nacht mit ihren Schlagzeilen und ihrem schlechten Deutsch überfluten.

Nein, nein, nicht diese Worte der Werbeslogans, nicht diese Warenworte, nicht die leeren Worte, die Worthülsen der Politik, sind da unter den Steinen zu finden. Die holen Worte werden rasch fortgeschwemmt. Nur die gewichtigen, die schwereren, bedeutungsvolleren, bilden den durch den Dichter zu hebenden Schatz. Worte, die unter der glitzernden Oberfläche alltäglicher Desinformationsflut verborgen liegen, die unter den Flusssteinen Asyl gefunden haben. Solche Worte will der Dichter befreien und uns zurückgeben.

Darum schreibt der Dichter Gedichte. Auch heute, gerade heute! Denn zu allen Zeiten mussten und müssen Worte befreit werden, die man verjagt, vertrieben und verboten hatte. Die aber glücklicherweise in ihren Verstecken, unter schützenden Steinen, überleben konnten. In diesem Sinn ist jeder Dichter auch heute noch ein Orpheus, wenn es ihm gelingt, die Worte unter den Steinen zum Singen zu bringen.

Dass der Dichter dabei auch Angst hat, Worte zu befreien, die ihm entgleiten könnten,falsch verstanden werden könnten, bevor er sie in einen treffenden Kontext hat stellen können, geht aus einem der nächsten Gedichte hervor:

Schreiben aus Angst

Purer Angst

Dass Worte fliehen

So lange sich noch

Unter meiner Zunge versteckt

[…]

Was hätte alles passieren können

Auf der Flucht der Worte

besonders angreifbar

deshalb auch meine pure Angst

dass Worte fliehen

zwischen Zunge und Papier

und sich unfreiwillig preisgeben

Dabei gibt sich der Dichter beim Suchen der richtigen Wörter redlich Mühe, bevor er sie als brauchbar für das, was er sagen will, erachtet und ins Gedicht fließen lässt. Manchmal ist er jedoch so in Schwung, so von einer Inspiration überrascht, dass er, was er ausdrücken will, nicht gut genug in Worte fassen kann. Und so sucht er nach dem richtigen Wort, verwirft Wort um Wort, Formulierung um Formulierung, sein Papierkorb füllt sich, denn nichts drückt den „Geschmack aus, den er auf seiner Zunge schmeckt:

mein Papierkorb quillt über

zwei drei Zeilen geschrieben

bin unzufrieden

und schon

der Bogen zerknüllt

später suche ich ein Wort

ein einzelnes Wort

…]

obwohl ich seinen Geschmack

deutlich auf der Zunge

Nicht nur der Dichter, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, dass man manchmal das, was man als sinnliche Vorstellung, als Geschmack, als Geruch, als Berührung im Kopf hat, dem anderen nicht so sagen kann, wie man es gerade empfindet. Selbst Liebespaare haben da ihre Probleme, wenn sie nicht in kitschige Klischees verfallen wollen.

Letztlich stoßen wir hier auf die Frage, die vor allem die zeitgenössischen Dichter beschäftigt: Welche Darstellungsarten sind überhaupt geeignet für die Darstellung der Welt und unseres Lebens? Es geht also um die Frage „Mimesis oder Fiktion?“ Soll der Dichter die Wirklichkeit genauso abbilden wie sie ist oder soll er lieber erfinden? Geht eine genaue Weltdarstellung überhaupt? Oder ist nicht jeder Versuch, die Wirklichkeit getreu eins zu eins im Gedicht abzubilden, eine von Vorneherein unerreichbare Wunschvorstellung? In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage: Hat die Poesie nicht eine andere Aufgabe als die Naturwissenschaft? Letztere ist ja bestrebt, die Welt sowohl mikroskopisch als auch astronomisch immer genauer zu erfassen und in „Worten“ (Zeichen) der Mathematik zu beschreiben. Will das der Dichter auch?

Nein. Der Dichter geht anders ans Werk. Selbst wenn er gleichzeitig Naturwissenschaftler wäre – viele Lyriker, wie Schiller, Benn oder William C. Williams, waren ja Ärzte und Dichter – würde er doch beim Dichten ganz andere Prinzipien anwenden, als bei der Forschung. Poesie ist nun mal keine Physik, sondern Dichtung, selbst wenn vieles in der heutigen Physik für den Außenstehenden so fantastisch und fiktional erscheinen mag wie zum Beispiel die String-Theorie.

Der Dichter hat, von vorneherein keine getreue Natur- oder Weltabbildung im Auge. Vielmehr interessiert ihn das Poetische an den Erscheinungen. Und dem ist in der heutigen, hochkomplexen Welt durch Mimesis, durch einfache Nachahmung, einfach nicht mehr beizukommen. Das haben zuerst die impressionistischen Maler erkannt. Der Impressionismus hat denn auch die Lyrik des großen Rilke stark beeinflusst. Seither wurde in der Lyrik die Frage „Mimesis oder Fiktion?“ eindeutig für die Fiktion, die poetische Fantasie entschieden. Diese Antwort geben auch Cesaros Gedichte. Dennoch plädiert auch Cesaro, wie jeder wirkliche Dichter dafür, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Aber das genügt nicht, sagt uns Cesaro. Der Lyriker muss mit Lust seiner poetischen Fantasie nachgehen können. Er muss sorgenfrei Sonne und Helligkeit in seine Verse bringen dürfen, selbst wenn er dabei die Augen, zumindest vorübergehen vor den dunklen Zeiten verschließt bzw. mit einer Sonnenbrille schützt:

[…]

beginne ich ein neues Gedicht

über die Lust der Sonnenstrahlen

vergesse die dunklen Zeiten

setze eine Sonnenbrille auf

[…]

Das ist ja eines der Geheimnisse der Poesie, dass sie uns, zumindest für den Augenblick eines Gedichts, vergessen lässt, dass es so viel Dunkles, so viel Gemeines, Schlechtes und Widerwärtiges auf der Welt gibt. Gedichte dürfen über Gärten und über Bäume reden, selbst wenn die Zeiten schwierig sind. Hier hat Brecht absolut unrecht. Gedichte müssen über alles und immer reden dürfen. Denn Gedichte sind, wie Hilde Domin das sehr schön gesagt hat, der Ort der Freiheit. Gedichte sind in der Tat zu allen Zeiten und bei allen Völkern wichtige Orte von Freiheit gewesen. Benn hat im Dritten Reich Gedichte geschrieben, obwohl er als Dichter verboten war, Mandelstam hat im Archipel Gulag sogar die meisten und besten seiner Gedichte geschrieben. Dadurch hat er seine innere Freiheit und Würde behalten. Und unzählige unterdrückte und geknechteten Menschen haben zu allen Zeiten Gedichte gelesen, auswendig gelernt und in ihnen Trost und Stärke gefunden gegen die Anbrandungen und Zumutungen schwarzer Zeiten.

Dichtung ist ein Lebenselixier, und Gedichte werden immer und überall trotz all dem Unerträglichen in der Welt, ja gegen all das Unerträgliche geschrieben. Selbst heute, selbst in Deutschland, trotz der vergangenen finsteren Zeiten. Das hat Günter Grass, der nicht nur ein begnadeter Romancier, sondern, was weniger bekannt ist, auch ein origineller Lyriker war, sehr treffend in seiner Replik auf Adornos Diktum, dass nach Auschwitz Gedichte schreiben barbarisch sei, zum Ausdruck gebracht. Solange die Menschen atmen und Augen haben, solange wird es Gedichte geben, wird Dichtung weiterleben. Das sagt uns Shakespeare in seinem wunderbaren achtzehnten Sonett. Denn, auch Gedichte gehören zur conditio humana, und die Sprache ist das, was den Menschen ausmacht, und Dichtung ist die höchste Form von Sprache.

Natürlich macht sich Cesaro auch Gedanken über die Wirkung von Gedichten. So stellt er sich gleichsam als Beobachter seiner eigenen Gedichte in deren Schatten und verblasst neben seinen Worten, denn, sobald sie geschrieben sind, gehören sie ihm ja nicht mehr, sondern seinen Lesern. Bei ihnen entfalten sie ihre Wirkung, und sind sie gelungen, ihren Glanz:

Meine Worte

Die Worte neben mir

Dass ich blass erscheine

Sie glänzen

Bei schwächstem Mondlicht

Ich bleibe ein graues Etwas

…

Ich trete zur Seite

Auch wenn er ängstlich ist, wie seine Gedichte beim Publikum ankommen, ist der Dichter doch stolz auf seine Worte, denn er ist sich ihrer guten Wirkung sicher. Schließlich hat er seine Worte wohl gewählt und an seinen Versen so lange gefeilt, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen würden:

und wenn ich ehrlich bin

bin ich klammheimlich

ziemlich stolz

auf die Worte

auf meine Worte neben mir

In der Tat, Ingo Cesaro kann stolz auf seine Gedichte sein. Gelingt es ihm, dem Meister der Haiku-Form, doch auch in den Gedichten von “Wort-Diebe“, die Dinge so aufleuchten zu lassen, dass sie dem Leser zu kleinen Offenbarungen werden. Durch den raffinierten Trick, Gedichte schreibend über den Baustoff der Gedichte selbst, also das Wort, so zu fantasieren, dass ebendieses Wort zur vieldeutigen Leerstelle, zur ausdeutungsfähigen Chiffre wird, erreicht Cesaro ein Höchstmaß an Ambivalenz. Diese bereitet dem Leser schon deswegen Freude, als er gefordert wird, die Wort-Leerstellen mit seiner eigenen Fantasie auszufüllen. Auch in dieser Hinsicht sind Cesaros Gedichte ein wichtiger Beitrag zur Gegenwart, schlagen sie doch eine Bresche in den Zeitgeist, dem alles Mehrdeutige verdächtig ist. Cesaros Gedichte sind gerade durch ihre Vieldeutigkeit ein gelungener Beitrag, das subversive, demokratische Denken zu stärken. Viel- und Mehrdeutigkeit eröffnen Denkmöglichkeiten, denen im öffentlichen Diskurs heute immer weniger Raum zugestanden wird. Und vergessen wir nicht, Mehrdeutigkeit macht unser eigenes Denken lebendiger. Die „Wort-Diebe“ von Ingo Cesaro lassen die Leser mit neuen Gedanken und einem guten Gefühl zurück. Denn in den Gedichten offenbart sich vor allem auch die Schönheit der blauen Blume Poesie.

Dieser Review verwendet, wenn grammatikalisch angebracht, unideologisch und den Sprachregeln entsprechend das generische Maskulinum

.

.